Por: MSc. Arq. Gerardo Regalado R.

Las prácticas sociales son acciones que la mayoría de las veces se encuentran referidas a un determinado interés del ser humano, en un sentido weberiano (Max Weber, 1921), destinadas a saciar alguna necesidad vital, de reconocimiento o auto realización, en sintonía con el pensamiento del psicólogo Abraham Maslow (1943), que postulaba que había una serie de necesidades jerarquizadas para el desarrollo de la vida humana y que estas influenciaban en sus conductas.

Al respecto, el urbanismo como forma de vida, se relaciona, entre otras consideraciones, con la necesidad de ser reconocido como urbícola, de vivir en un tejido urbano conforme a sus imaginarios sociales formados a partir de la acumulación de capital cultural incorporado desde su familia y escuela, siguiendo el pensamiento de Pierre Bourdieu (1983), y creando un hábitat de acuerdo a su imaginario social, es decir, se trata de una construcción de una realidad que regula y orienta las acciones de la vida diaria de las personas, en este caso, los urbícolas.

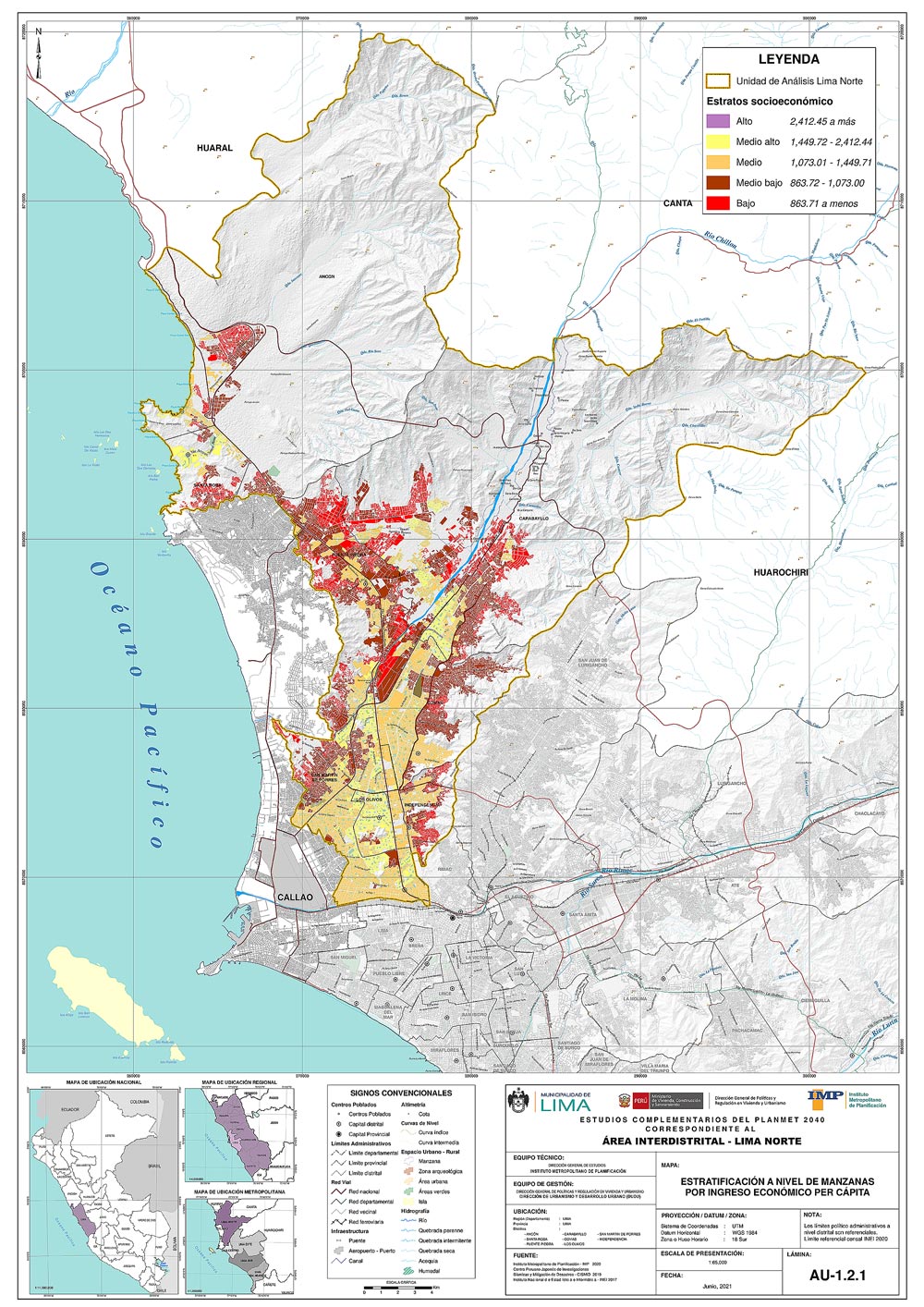

La figura muestra la estratificación a nivel de manzanas por ingreso económico per cápita de Lima Norte. Fuente: Elaborado por el Equipo Plan de Desarrollo Urbano del área interdistrital de Lima Norte al 2031 a partir de los Planos estratificados de Lima Metropolitana a nivel de manzanas 2020. Según ingreso per cápita del hogar. INEI, 2020.

En este sentido, las periferias de la mayoría de las ciudades latinoamericanas muestran ese afán de satisfacer la necesidad de reconocimiento como urbícola, las poblaciones de menores recursos se asientan de forma recursiva al lado de asentamientos formales, se acoderan y asientan en las faldas o estribaciones andinas, fajas marginales de los ríos o cualquier “intersticio urbano” que le permita alcanzar los recursos urbanos necesarios para subsistir y aprovechar las economías de aglomeración que desarrollan las centralidades de consumo, en busca del empleo, formal, informal o autoempleo que les permita acceder y mantener el estatus de urbícola, aunque este sea “precario”.

La megalópolis de Lima y Callao no es la excepción de esta problemática, el “urbanismo informal” es una realidad en una ciudad y en un país que para el año 2021, más de las tres cuarta partes de la población económicamente activa es “informal”, el “empleo informal” es del orden del 23.6%, y donde más de la mitad de la población que sale de la educación básica regular cae en la informalidad laboral (Diario gestión, 15/3/2022). Estas son las cifras, con relación al empleo, que hoy tenemos de una economía social de libre mercado, que agudiza con mayor énfasis las desigualdades sociales y cuyo escenario son las periferias de la megalópolis de Lima y Callao, donde la urbanización informal, es decir, la ocupación del territorio, sin planeamiento, control y gestión urbana, nos muestra una ciudad difusa, inacabada, segregada, fragmentada de forma social y espacialmente.

Zona de PROFAM, distrito de Santa Rosa, Lima Norte. Fuente: Archivo del investigador.

Por décadas, desde las primeras migraciones a fines de los años 50 en Lima, la ocupación de terrenos eriazos propiedad del Estado era y sigue siendo la forma de apropiación de los espacios para “vivir”, espacios sin capacidad de soporte, es decir, sin infraestructura de servicios de agua, desagüe, electricidad, pistas y veredas, y equipamientos de primer nivel de atención de educación, salud y recreación.

Muchos de esos terrenos se encuentran sometidos a riesgos ante la posibilidad de eventos naturales, tales como: inundaciones, sismos, tsunamis, huaicos, etc. No obstante, la falta de respuesta del Estado, validó e “institucionalizó” esa forma de asentamiento residencial, para que después el afán clientelista del gobierno de turno, legitimara otorgándoles un documento que exprese un régimen de posesión.

En ese sentido, esta acción de “regulación” de los asentamientos por parte del Estado, instauró, una práctica social, una actividad consuetudinaria, una forma de “apropiación”, en concreto, una actividad rutinaria de conducta que contiene una serie de componentes interrelacionados e interactuantes, que involucran: actividades corporales como la “invasión” violenta azuzada por los traficantes de terrenos o pacífica bajo la atenta y conveniente mirada del Estado; actividades mentales que cambian la rutina del día a día y organizan la acción humana, como la organización de “ollas comunes”, “comités de defensa” para asegurar la supervivencia del asentamiento humano; el usos de algunos materiales descartables, esteras y palos de maderas, para la construcción de “habitáculos” precarios donde pasar la noche y asegurar la apropiación; la utilización del “mototaxi” para asegurar la “logística” necesaria para la supervivencia, edificación y consolidación del hábitat, es decir, la dotación de alimentos y agua para resistir los primeros días de invasión, actividad que se tornará en una práctica social rutinaria y recursiva, “el urbanismo informal”, que permita “institucionalizar” socialmente el asentamiento, que luego se le bautizará con el nombre de algún político que alguna vez les ofreció legitimarlos.

Esta práctica social del urbanismo informal se torna recursiva, repetitiva en las periferias de la megalópolis de Lima-Callao, y particularmente en Lima Norte, donde más del 20% de las viviendas (PDU Lima Norte, 2021) se encuentran en zonas de laderas de pendientes con gran inclinación (15% a 75%), viviendas ubicadas en su mayoría en los distritos de Carabayllo, Puente Piedra, Comas y Ancón, y sometidas a peligros latentes como consecuencia del cambio climático o eventos sísmicos.

Este urbanismo informal expresa una forma de pensar y de actuar de una población segregada social y espacialmente, que no encuentra oportunidades de acceso a la vivienda del tipo social y que en su afán de “sentirse” urbícola, espera ocupando ilegalmente, el “accionar tardío” de los gobiernos de turno, que ante la presión y conmoción social que provocan las invasiones, emite “certificados de posesión” y a la larga lo que primero llegará es la luz eléctrica y el alumbrado público, “legitimando” aún más esta forma de apropiación de un espacio que a todas luces no ofrece las condiciones y/o soportes para la vida humana, pero que en el “imaginario social urbano”, representa para esta población el estatus de urbícola.

Esta práctica social del urbanismo informal, como toda práctica se desarrolla en base a tres elementos: las competencias, el sentido y las materialidades, cuya interacción e interrelación las hace posible.

Zona de PROFAM, distrito de Santa Rosa, Lima Norte. Fuente: Archivo del investigador

Las competencias, es decir, el “Know How” (saber hacer) en este caso, el saber práctico que implica la organización y ejecución de la “invasión”; el sentido le otorga a esta práctica significado, valoración y formas culturales, en otras palabras, le asigna una justificación, un significado a la necesidad de conseguir un espacio para residir muy cerca de la ciudad “formal”, del alcance de los recursos urbanos, como los equipamientos de primer nivel de atención, así como de las centralidades de consumo, como los shopping centers o tiendas por departamentos, que generan economías de aglomeración en sus alrededores, espacios perfectos o mejor dicho, “caldo de cultivo” para el “comercio informal” y por ende para la generación del autoempleo; finalmente, las materialidades representan las posibilidades de la existencia de la práctica del urbanismo informal, junto con otras prácticas complementarias, estas son por ejemplo, el mototaxi y sus posibilidades de acceso a zonas de pendientes agudas y sin calidad de soporte para la vida humana y urbana, los materiales prefabricados, como las esteras, caña de Guayaquil, materiales de construcción y desmonte, etc. Este escenario sin lugar a duda, expresa esa práctica del urbanismo informal que representa el imaginario social y urbano de sentirse urbícola y ejercer la ciudadanía para las poblaciones más desventajadas y olvidadas.

En el mapa relacionado con la “estratificación a nivel de manzanas por ingreso económico per cápita” y las fotografías que mostramos a continuación, producto del diagnóstico elaborado por el equipo del Plan de Desarrollo Urbano de Lima Norte al 2031, evidencia el estado de vulnerabilidad, peligro y en consecuencia, la situación de riesgo constante, la realidad en la que miles de ciudadanos se asientan muy cerca de los recursos urbanos que facilita la ciudad “consolidada”, y también muy cerca del peligro, en especial los que tienen ingresos per cápita menores a los S/. 900.00 y que pugnan por “merecer” el estatus de “urbícola” diariamente, llevando la práctica del “urbanismo informal” al límite de la supervivencia, desafiando la “ley de gravedad” y conviviendo con la “fricción espacial”, en busca de la consolidación del imaginario social que para ellos significa la ciudad, que pese a su naturaleza “simbólica”, convive en el escenario de la realidad, ofreciéndoles más restricciones y dificultades que oportunidades.

Consideramos que esta problemática debe ser materia urgente del abordaje a partir de políticas urbanas dirigidas a procesos de reestructuración urbana, planeamiento específico, reubicación de población en viviendas de interés social, y recomposición del tejido urbano con usos del suelo compatibles con el desarrollo urbano sostenible, antes que cualquier otra intervención inmobiliaria dirigida a estratos con mayores oportunidades de obtener una vivienda digna, de lo contrario, nos estaremos lamentando de las consecuencias ante un fenómeno natural que a todas luces se encuentra muy próximo.